原文刊于:《当代世界社会主义问题》(季刊),2016年第4期,总第130期

印度左翼政党政治的地方差异及其影响

张淑兰

摘要:在印度,同样是左翼力量控制的邦,喀拉拉却形成了与西孟加拉不同的举世闻名的“喀拉拉模式”。诸多原因中,不容忽视的是两邦的左翼政党政治存在差异。独立前,喀拉拉和西孟加拉的共产党就存在很多差异。独立后,两邦的左翼政党在政党与政权、政党与政党、政党与社会的关系方面亦存在差异。这些差异导致两邦的左翼政府推出了不同的发展政策,因而形成了不同的发展模式。

关键词:印度;左翼;政党政治;共产党;喀拉拉模式

中图分类号:D6;D61文献标识码:A文章编号:1001-5574(2016)04-0113-15

在印度,左翼长期执政的邦有喀拉拉、西孟加拉和特里普拉。国内外对印度左翼的地方执政研究,主要集中于喀拉拉和西孟加拉。因为与这两个邦相比,特里普拉较小,而且左翼政党在此执政的时间也较短,但在喀拉拉邦左翼政党11次组阁,在西孟加拉邦更是连续执政34年,创造了非社会主义国家左翼政党的执政奇迹。喀拉拉邦甚至形成了举世闻名的人性化的“喀拉拉模式”。为什么喀拉拉邦的发展模式较为人性化呢?我国学者一般简单地将其归结为左翼政党执政。但是,作为同样是受左翼力量控制的邦,为什么西孟加拉却没有走出人性化的发展道路呢?这个问题在国内是个需要填补的空白点。国外有学者对两个邦的左翼政党进行比较,但也只是从“政党形成”的视角进行历史性对比[1]。国外也有学者对这两个邦的发展道路进行比较,但基本上均偏重于文教卫生人文发展指标,其解析也偏重于两个邦的社会文化差异,鲜少从政党政治的视角进行阐释。而政党政治的研究对象既包括政党的产生与发展,也必须包括政党与政权、政党与政党、政党与社会三对关系。据此,笔者对这两个邦的左翼政党政治进行全面比较,并据此阐释两个邦发展模式的不同。

一、地方共产党的历史性差异

对印度共产党进行历史性比较的德赛(Manali Desai)认为,“政党的政治权力取决于其组织力量、政治领导权和通过议会外斗争获得的广泛的社会基础”[2]。但是,喀拉拉共产党和西孟加拉共产党的历史性差异不仅仅体现在这三个方面,还有其他两个方面。

第一,喀拉拉邦和西孟加拉邦共产党的来源不同。印度共产党在印度国内正式成立的时间是1924年,喀拉拉在1940年之前实际上没有共产党,而孟加拉的共产主义小组早于20世纪20年代初就已经出现。而且,两邦共产党主体党员的前政治身份不同。喀拉拉邦共产党主体党员的前政治身份是国大党内诞生的左翼“国大社会党”。1934年,大部分参加过1931-1932年公民不服从运动的国大党喀拉拉邦分部的成员,在出狱后加入了国大社会党,组成喀拉拉分支。1939年,他们与国大党内的右翼发生了一场激烈的斗争,核心成员被开除出党后加入了1940年在喀拉拉刚刚组建的印度共产党。而在西孟加拉,尽管国大社会党在1934年建立了孟加拉支部,但出狱后的国大党成员却纷纷把印度共产党作为自己进行政治活动的工具,直到1937-1938年才在共产国际的强烈要求下开始与国大社会党合作,所以独立前西孟加拉印度共产党一直是较为独立的政党。印度独立后,1964年印共(马)建立时,西孟加拉的大部分印共党员转为印共(马)党员,印共的力量一落千丈。而喀拉拉的印共仍然保留着自己相对独立的力量,但是,印共(马)在喀拉拉逐渐吸引了越来越多的年轻人,以至于在1965年邦议会选举时其获得的席位超过了印共。

第二,独立前喀拉拉邦和西孟加拉邦共产党的斗争方式不同。喀拉拉的国大社会党积极参加了主流的反殖反封民族主义运动,“以始终如一的和更富有战斗性的方式提出废除君主统治、并以议会民主制度取而代之”[3]。例如,他们把伊扎瓦社区、叙利亚基督徒社区和纳亚社区的一些专家和公职人员组织起来,成立了特拉凡哥尔市情代表大会,要求废除土邦统治,实行议会民主制。而孟加拉的印度共产党基本上一直坚持恐怖主义策略,用暗杀和社会密谋等其它暴力行动来换取印度独立,不同于主流的民族主义运动。所以独立后西孟加拉邦共产党人参加的选举活动非常有限,直至1969年以后才开始增强自己的选举力量。

第三,独立前喀拉拉邦和西孟加拉邦共产党的组织基础不同。喀拉拉的国大社会党几乎在所有的经济部门都建立了工会组织,从城市到农村,从农民到各种手工业工人。“在喀拉拉,国大社会党在农民运动中居于支配地位,而在西孟加拉,则是国大党‘右翼’支配着农民运动,并且在共产党人开始参与农民运动之前,他们就已经成功地建立了群众基础。在30年代的孟加拉,相对而言,印度共产党较少出现在农村。”[4]西孟加拉的共产党直到1939-1940年间才开始发展农民运动,第二次世界大战爆发后,西孟加拉的印度共产党才变为合法政党,其控制的“全印农民联盟”才得到了大规模的快速发展。所以,西孟加拉共产党的社会基础比喀拉拉国大社会党的社会基础要薄弱得多,而喀拉拉邦国大社会党具有长期从事群众运动的丰富经验,其社会基础牢固而广泛。

第四,独立前喀拉拉和西孟加拉邦共产党领导和发动工农运动的方式手段不同。在独立前的喀拉拉,“国大社会党联合工人团体和农民团体的重要手段是使用阅览室”[5],以推动各个地方的联系和吸引偏远地区的农民。建立阅览室是喀拉拉邦群众组织的传统,目的是增加群众组织的成员,最早可以追溯到20世纪20年代的种姓协会。1934年后的国大社会党继续使用这种方式来发展联系群众。他们在村庄设立阅览室,并利用阅览室发行自己的党报。此外,他们还创造了一种新方式——“周末列队游行”,进而在喀拉拉建构起一种全新的社会运动。相反,西孟加拉邦的印度共产党在二战前是非法的,在1936-37年以前基本从事秘密的地下恐怖主义活动,所以,独立前,喀拉拉的共产党重文,西孟加拉的共产党重武;喀拉拉共产党重视发动群众集体行动,西孟加拉共产党重视个人英雄主义。

第五,喀拉拉和西孟加拉邦共产党领导人的风格不同。喀拉拉和孟加拉邦民族独立运动的领导层大部分出身于上等种姓,但是,在喀拉拉邦,国社党的领袖积极反对种姓制度。例如,南波迪里帕德(E.M.S.Namboodiripad)在20世纪20年代就积极参加了“年轻的南波迪里人协会”,该协会的目标是反对种姓制中的封建迷信和封建习俗。20年代后期,随着婚姻改革法和家庭分割法付诸实施,种姓协会的主要目标已经实现,他转而关注更广泛的社会改革议题。而在西孟加拉,印度共产党的领导人大部分是土地贵族、专业技术人员和牧师。在20世纪初,他们基本上参与的是印度教复兴运动。后来,当他们“发现印度教复兴运动使得他们的影响进一步下降时,他们就从印度教复兴运动转向了共产主义”[6],所以,两个邦共产党领导人的关注领域不同。

就像德赛所言,“党的领导人是取得成功的关键的决定性因素。但成功的机会还受限于社会结构、阶级和政党的组织化程度”[7]。独立前,喀拉拉的国大社会党的领导人、党组织及其所代表的阶级、发动群众的手段和斗争的方式、特别是喀拉拉的社会结构,注定了独立后喀拉拉共产党在参与喀拉拉邦执政的时候,对同样是印共(马)领导的左翼阵线政府产生截然不同的影响,从而使喀拉拉走出了一条不同于西孟加拉的发展道路。

二、政党与政权的关系差异

喀拉拉和西孟加拉两邦的左翼政党在政党与政权关系方面的差异,通过对两邦历届议会选举的席位统计分析可以看出。首先,左翼政党在两个邦参与邦议会选举和获胜执政的时间有差异。喀拉拉邦是根据1956年邦重组条例成立的,1957年开始邦议会选举,印度共产党决定参加选举,并且第一次就旗开得胜,组织了第一个共产党政权。1964年成立的印共(马)在喀拉拉参加了1965年的邦议会选举,但没有获胜,在1967年的邦议会选举中获胜组阁。而在西孟加拉,印度共产党自1951年第一次邦议会选举开始就参加了历次竞选,印共(马)自1967年开始参加邦议会选举,但是,两个主要的共产党均未获胜,直到1977年以印共(马)为首的左翼阵线(Left Front)才第一次取得邦议会选举的成功,组阁执政。

图表1:喀拉拉邦议会选举的席位统计(1957-2016年)

分类 届别 |

总席位 |

左翼政党 |

其他政党 |

独立候选人 |

总数 |

印共 |

印共(马) |

革命社会党 |

总数 |

国大党 |

印度人民党 |

|

1957 |

126 |

60 |

60 |

-- |

0 |

52 |

43 |

-- |

14 |

1960 |

126 |

29 |

29 |

-- |

-- |

94 |

63 |

-- |

3 |

1965 |

133 |

43 |

3 |

40 |

-- |

78 |

36 |

-- |

12 |

1967 |

133 |

71 |

19 |

52 |

-- |

47 |

9 |

-- |

15 |

1970 |

133 |

51 |

16 |

29 |

6 |

81 |

0 |

-- |

1 |

1977 |

140 |

49 |

23 |

17 |

9 |

82 |

38 |

-- |

9 |

1980 |

140 |

58 |

17 |

35 |

6 |

77 |

17 |

-- |

5 |

1982 |

140 |

43 |

13 |

26 |

4 |

63 |

20 |

0 |

34 |

1987 |

140 |

59 |

16 |

38 |

5 |

67 |

33 |

0 |

14 |

1991 |

140 |

42 |

12 |

28 |

2 |

94 |

55 |

0 |

4 |

1996 |

140 |

63 |

18 |

40 |

5 |

72 |

37 |

0 |

5 |

2001 |

140 |

32 |

7 |

23 |

2 |

105 |

62 |

0 |

3 |

2006 |

140 |

81 |

17 |

61 |

3 |

54 |

24 |

0 |

5 |

2011 |

140 |

60 |

13 |

45 |

2 |

78 |

38 |

0 |

2 |

2016 |

140 |

77 |

19 |

58 |

0 |

57 |

22 |

1 |

6 |

注:表格中黑色字体年份是左翼政党的执政年份

数据来源:根据印度选举委员会官方网站公布的喀拉拉邦历届议会选举的结果整理而成,网址为:http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.aspx.

图表2:西孟加拉邦议会选举的席位对比(1951-2016年)

分类 届别 |

总席位 |

左翼政党 |

其他政党 |

独立候选人 |

总数 |

印共 |

印共(马) |

革命社会党 |

全印前进集团 |

总数 |

国大党 |

印度人民党 |

1951 |

238 |

39 |

28 |

-- |

0 |

11 |

180 |

150 |

9 |

19 |

1957 |

252 |

54 |

46 |

-- |

-- |

8 |

173 |

152 |

0 |

25 |

1962 |

252 |

72 |

50 |

-- |

9 |

13 |

169 |

157 |

-- |

11 |

1967 |

280 |

72 |

16 |

43 |

-- |

13 |

177 |

127 |

1 |

31 |

1969 |

280 |

143 |

30 |

80 |

12 |

21 |

126 |

55 |

0 |

11 |

1971 |

279 |

132 |

13 |

113 |

3 |

3 |

135 |

105 |

1 |

12 |

1972 |

280 |

52 |

35 |

14 |

3 |

0 |

223 |

216 |

0 |

5 |

1977 |

294 |

200 |

2 |

178 |

20 |

25 |

84 |

20 |

-- |

10 |

1982 |

294 |

228 |

7 |

174 |

19 |

28 |

55 |

49 |

0 |

11 |

1987 |

294 |

142 |

11 |

187 |

18 |

26 |

43 |

40 |

0 |

9 |

1991 |

294 |

241 |

5 |

189 |

18 |

29 |

47 |

43 |

0 |

6 |

1996 |

294 |

202 |

6 |

157 |

18 |

21 |

87 |

82 |

0 |

5 |

2001 |

294 |

192 |

7 |

143 |

17 |

25 |

93 |

26 |

0 |

9 |

2006 |

294 |

227 |

8 |

176 |

20 |

23 |

61 |

21 |

0 |

6 |

2011 |

294 |

60 |

2 |

40 |

7 |

11 |

232 |

42 |

0 |

2 |

2016 |

294 |

32 |

1 |

26 |

3 |

2 |

262 |

44 |

3 |

0 |

注:表格中黑色字体年份是左翼政党的执政年份

数据来源:根据印度选举委员会官方网站公布的西孟加拉邦历届议会选举结果整理而成,网址为:http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.aspx

其次,左翼政党在两个邦的执政时间不同(参见图表2和图表3)。从1957年到2016年,喀拉拉邦一共进行了14次邦议会选举,印度共产党先后4次组阁,执政时间3829天,全印社会党(Praja Socialist Party)组阁1次,执政时间583天,印共(马)先后6次组阁,截止到2016年10月12日执政时间达6932天。这样,不同的左翼政党先后共组阁11次,执政时间共是11344天,约31年半。而在西孟加拉,左翼阵线(Left Front)从1977年6月21日开始执政,连续七次组阁,直到2011年5月13日丧失执政权,时间长达34年。而且,与喀拉拉不同,西孟加拉左翼执政的一直是以印共(马)为首的左翼阵线。

最后,从图表1、2和3可以发现,左翼政党在两个邦执政的连续性存在差异。在喀拉拉,左翼针线的执政是断断续续的,真正执政满一届的次数只有两次,均是在1996年后。而在西孟,左翼阵线实现了从1977年到2011年连续34年的执政。所以,左翼政党在西孟的掌权要比在喀拉拉的执政更具有连续性。

图表3:喀拉拉的执政党及其执政时间

任期(天数) |

邦议会选举 |

执政党 |

1957-4-7 |

1959-7-31 |

848 |

第一届议会(1957年选举) |

印共 |

1959-7-31 |

1960-2-22 |

|

解散 |

不计(总统治理) |

1960-2-22 |

1962-9-26 |

583 |

第二届议会(1960-64)(1960年选举) |

革命社会党 |

1962-9-26 |

1964-9-10 |

715 |

印度国大党 |

1964-9-10 |

1967-3-6 |

|

解散 |

不计(总统治理) |

1967-3-6 |

1969-11-1 |

972 |

第三届议会(1967-70) (1967年选举) |

印共(马) |

1969-11-1 |

1970-8-1 |

273 |

印共 |

1970-8-4 |

1970-10-3 |

|

解散 |

不计 |

1970-10-4 |

1977-3-25 |

2365 |

第四届议会(1970-77)(1970年选举) |

印共 |

1977-3-25 |

1977-4-25 |

32 |

第五届议会(1977-79)(1977年选举) |

印度国大党 |

1977-4-27 |

1978-10-27 |

550 |

1978-10-29 |

1979-10-7 |

343 |

印共 |

1979-10-12 |

1979-12-1 |

51 |

印度联邦穆斯林联盟 |

1979-12-5 |

1980-1-25 |

|

解散 |

不计(总统治理) |

1980-1-25 |

1981-10-20 |

635 |

第六届议会(1980-82)(1980年选举) |

印共(马) |

1981-10-21 |

1981-12-28 |

|

不计(总统治理) |

1981-12-28 |

1982-3-17 |

81 |

印度国大党 |

1982-3-17 |

1982-5-23 |

|

解散 |

不计(总统治理) |

1982-5-24 |

1987-3-25 |

1766 |

第七届议会(1982-87)(1982年选举) |

印度国大党 |

1987-3-26 |

1991-6-17 |

1544 |

第八届议会(1987-91)(1987年选举) |

印共(马) |

1991-6-24 |

1995-3-16 |

1361 |

第九届议会(1991-95)(1991年选举) |

印度国大党 |

1995-3-22 |

1996-5-9 |

415 |

1996-5-20 |

2001-5-13 |

1820 |

第十届议会(1996-2001)(1996年选举) |

印共(马) |

2001-5-17 |

2004-8-29 |

1201 |

第十一届议会(2001-06)(2001年选举) |

印度国大党 |

2004-8-31 |

2006-5-12 |

626 |

2006-5-18 |

2011-5-14 |

1822 |

第十二届议会(2006-11)(2006年选举) |

印共(马) |

2011-5-18 |

2016-5-20 |

1829 |

第十三届议会(2011-16)(2011年选举) |

印度国大党 |

2016-5-25 |

|

139 |

第十一届议会(2016-21)(2016年选举) |

印共(马) |

数据来源:根据印度选举委员会公布的喀拉拉邦议会选举的结果整理和计算而成,

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chief_Ministers_of_Kerala.

三、政党与政党的关系差异

在喀拉拉和西孟加拉,政党与政党关系的差异不仅体现在左翼政党之间的关系不同,而且主要体现在左翼政党与国大党等其他中右翼政党的关系不同,即两个邦的政党体系不同。

一方面,左翼政党之间的关系不同,特别是左翼阵线的主导性政党不同。在喀拉拉,1977年之前,印共和印共(马)如同在全国大选中一样是各自为战的。1980年第六届邦议会选举前,左翼政府的主导性政党是印共,1980年后变为印共(马)。1980年前,印共(马)只是在1967年邦议会选举中获得成功,但也只是执政约三年,全印社会党也只是组阁一次。而且,印共和印共(马)之间的关系不和谐,1969年印共邦政府的垮台就是因为二者的内部矛盾导致。再者,印共(马)喀拉拉支部的内部关系也存在问题,如1987-1991年间邦首席部长和党的书记相互攻击,各自组建自己的党务系统和政务系统。因此,在喀拉拉印共的势力一直较为明显地保存着,尽管1980年后与印共(马)有差距,但并不大,不像在西孟加拉,1977年后印共的影响式微,所有的左翼政权都是以印共(马)为首的左翼阵线。此外,左翼政党中的全印前进集团在两个邦的表现也不同,在喀拉拉,它仅参加了1996年的邦议会选举,且未获得任何席位;而在西孟加拉,它自1951年开始就参加了历次的邦议会选举,当然其力量和影响无法与印共和印共(马)相提并论。

另一方面,左翼阵线与国大党等其他中右翼政党的关系不同。喀拉拉邦的政党体系可以说是两党制。根据图表3,左翼政党先后共组阁11次,执政时间总共是11344天,约31年半;而印度国大党先后7次组阁,执政时间为8576天,几乎势均力敌。所以,在喀拉拉,以印共(马)和印共为首的左翼阵线与国大党的联盟形成两极格局,轮流交替执政。1980年前,基本上是印度共产党与国大党轮流执政,1980年后是印共(马)与国大党轮流执政。印共甚至多次与国大党达成默契。如1957年印共组成的第一次左翼政府被推翻后,就与国大党达成了一定妥协,从此走上了与国大党合作的道路,直到1977年。再比如在1970年邦议会选举中印共与国大党达成协议,组成了非国大党政府[8]。与喀拉拉的两党制不同,1977年后的西孟加拉基本上是印共(马)一党独大制。印共(马)在喀拉拉和西孟加拉邦的影响和力量之所以不同,是因为“合法的、传统的、卡里斯马型的权力之间的变换组合决定了共产党在西孟加拉统治的受认可度,传统的卡里斯马(魅力型)领袖和传统权威人士与法律权威互相交织,产生了政党合法性,有助于解释共产党的长期当选”[9]。具体来说,首先是左翼政党领导人的风格不同。西孟加拉邦印共(马)的领导人巴苏(Basu)手腕强硬,富有创造性。比如为镇压纳萨尔武装起义,他创造出一个新名词“挟持雇主”(gherao),意思是包围和封锁一个行业办公室、工厂、商店或住所,甚至是一个人或一群人,尽管封锁可能是全部的也可能是部分的,但总是伴随着不合法的强制。而且,法院可以据此来进行宣判[10]。这一办法被西孟加拉政府应用到各个领域。与巴苏相比,喀拉拉的南玻迪里帕特较受党内外欢迎,但是,党内极端派常常指责他“软弱,过于忠诚宪法”[11]。其次,巴苏领导的左翼针线政府治理有方,平衡各方势力有术。哪怕在1977年上台后实行激进的政治经济改革的同时,他们也时刻谨记:“即使统治政策将穷人和群众党组织都置于优先地位,但也不一定要剧烈地改变乡村中经济权力的平衡”[12]。再次,“印共(马)在西孟加拉的党组织效能高,超过了印共(马)喀拉拉组织的效能”[13]。最后,西孟加拉的印共(马)从一开始就采取了与众不同的选举策略。例如,为了准备1967年的选举,喀拉拉所有的左翼政党结成联盟,共同去反对国大党。但西孟加拉的印共(马)则决定自己单干,以“避免联盟被地方性小党所操控这种其他邦曾经有过的教训”[14]。但是,1977年选举中,印共(马)决定与其他左翼政党结成左翼阵线,第一次取得了竞选的胜利,此后,正是由于“印共(马)比过去更富有弹性,更加循序渐进”[15],所以才连续赢得7次邦议会的选举。

四、政党与社会的关系差异

左翼政党在西孟加拉、喀拉拉和特里普拉这三个邦一直占有绝对的优势,“社会基础一直相当牢固。其力量主要集中在农村地区,在中小农民和农业劳动人口中”。[16]但是,正如本文第一部分所述,“尽管两个邦的共产党表面上性质相同,但喀拉拉的左翼政党深深扎根于公民社会,是一个更加群众化的政党,而西孟加拉共产党的公民社会基础较为薄弱。这些差异导致两个邦的共产党在反殖运动中的政治实践存在明显不同的特点,从而导致其最终获得的政权也不同。”[17]

独立后,左翼政党与社会的关系可以通过图表4和图表5两个邦中政党候选人的数量与独立候选人的比例看出。因为独立候选人越多,代表的社会利益群体越多,表明社会的多元性越明显。

由图表4和图表5来看,在喀拉拉邦,独立候选人的数量增长非常迅速,与邦候选人总数的增长率相似。1957-1987年的30年间,独立候选人由最初的57个迅猛增加到1987年的896个,增长了近15倍;1987年之后,独立候选人的数量开始有所回落,但在最近的三次选举中,独立候选人又呈现增长的势头。相反,政党候选人的数量增长相对稳定且缓慢,1957年政党候选人的数量为314个,2011年为662个,增长了只有1倍。因此,1957-1970年间,政党候选人的比例远远高于独立候选人的比例,甚至一度达到100%,但是到1977-1987年间,政党候选人的比例骤然下降到50%以下,低于独立候选人的比例。不过,1991-2011年间,政党候选人的比例有所回升并超过独立候选人的比例。总之,喀拉拉邦独立候选人的增长速度要比政党候选人的增长速度快。而在西孟加拉,历届选举中政党候选人的数量均远远超过了独立候选人的数量,而且,近年来政党候选人所占的比例与独立候选人所占的比例有拉大的趋势。可以说,在西孟加拉邦,政党的影响远超独立候选人,而在喀拉拉邦,政党的影响在衰落,公民社会的影响在增大,且发展势头很猛。

五、左翼政党政治地方差异对邦发展道路的影响

必须强调指出的是,喀拉拉和西孟加拉邦的发展模式存在差异,不仅仅是由于左翼政党的执政,还与非左翼政党的执政有关,更与两邦的客观条件密不可分,特别是两个邦的社会结构存在历史性的差异。独立前,喀拉拉的社会结构特点是种姓矛盾尖锐[18],阶级矛盾也明显[19],而西孟加拉的种姓矛盾不突出[20],阶级矛盾也不尖锐[21]。所以西孟加拉的左翼政党很难像喀拉拉的那样将种姓和阶级一起极化,要求改革和平等的运动也就无从达到喀拉拉那样的激进程度。但无论如何,长期在喀拉拉和西孟加拉执政的左翼政党政治的地方差异,直接导致了左翼政府的执政方式不同,推出的政策措施也各有侧重点,从而在很大程度上促成了两邦不同的发展道路。

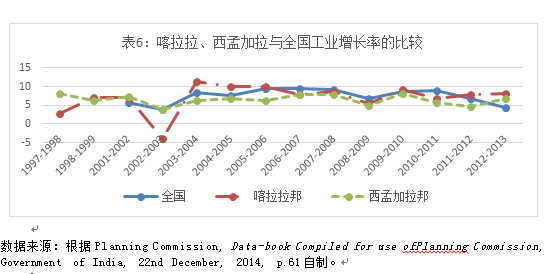

首先,政党与政权关系的差异决定了西孟加拉左翼政府的政治权力比喀拉拉更为集中,也就比较容易推行重商主义,促进经济的繁荣,而相对忽视公民社会的发展。具体表现在喀拉拉左翼政府更注重权力的横向分配,而西孟加拉左翼政府更注重权力的纵向分配。在喀拉拉,左翼政府一上台就设立了行政改革委员会,进行行政机构的改革,改革的原则是:政府的权力下放和民主化[22]。而在西孟加拉,左翼政府一上台就在全国率先实施了潘查雅特制度,把地方政府机构重组成三级体制,包括村潘查雅特或村评议会、区委员会和县委员会[23]。另外,已有的研究证实,在印度,政党的长期、连续而稳定的执政,往往有利于该邦的社会稳定[24],在西孟加拉,由于连续执政34年,所以左翼政府先后推出了1978和1994年的工业政策法,中间的1986年也调整了工业政策。所以,尽管两个邦的左翼政府都重视中小企业的发展,但政策的连续性使得西孟加拉邦形成了相当完备的现代工业体系,其工业增长率平均高于喀拉拉。当然,自1991年印度经济改革以来,喀拉拉邦亦开始重视工业的发展,所以近年其工业增长势头超过西孟(参见图表6)。

其次,政党与政党关系的差异严重影响到公共物品的供应,进而影响到人文社会的发展指数。根据对邦政党体制与社会公共物品的供应二者之间的关系研究,发现,各邦政党体制不同,邦政府的开支也不同,其中,两党竞争的邦比那些多党竞争的邦提供了更多的公共物品。因为,在两党制的邦,政党需要获得更多的社会群体的支持,所以就会提供更多的公共物品以赢得选举。而在多党制的邦,选票多元化,政党不是利用提供公共物品的办法来赢得选票,而是利用俱乐部来发动人口中的少部分[25]。所以,喀拉拉邦左翼政府提供的公共物品较多,在一定程度上导致喀拉拉的社会人文发展指标远远优于西孟加拉,因此才会形成与西孟加拉不同的举世闻名的“喀拉拉模式”。

最后,政党与社会关系的不同直接决定了左翼政府在公平与效率之间的权衡取舍不同。如前面所述,喀拉拉的公民社会比西孟加拉要发达得多,所以西孟发展的动力不像喀拉拉那样来自下层,具体体现在以下四个方面:

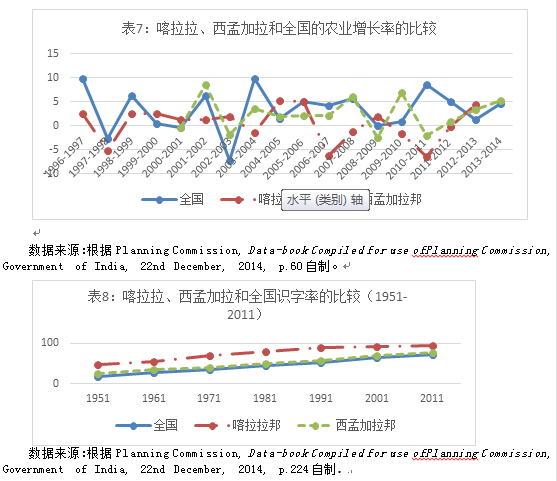

在农业发展方面,喀拉拉的农会在土地改革中发挥了极大的作用。农会在1952年要求修改1929年的《马拉巴尔租佃法令》,在六十年代要求提高工资,在70年代又促使邦政府在1974年通过了农业工人法案,保障农民就业和工资不受不稳定因素的影响,使喀拉拉农业工人的工资水平成为全国各邦中最高的[26]。因此,喀拉拉土地改革的突出措施是土地再分配[27],重点是保护佃农的利益,特别是低种姓农民的利益。而在西孟加拉,左翼阵线政府突出的措施却是实行土地最高限额[28],重点保护佃农和分成农的利益,且实施无息贷款计划[29]并减免农民的租税负担[30]。正因为注重效率,所以西孟加拉邦的农业经济增长率基本上高于喀拉拉。当然,印度的农业基本上是靠天吃饭,政府的政策对增长率有影响,但不是十分关键。具体见图表7中两邦农业增长率的差异。

在文化教育方面,西孟加拉左翼阵线政府促进教育发展的措施主要是为教育发展提供硬件基础设施,而且通过举办识字班等措施提高成人的识字率[31]。而在喀拉拉,左翼政府除了颁布法律条例[32]来促进教育发展外,还通过“人民计划运动”的方式来发展农村地区的文化教育。其效果可见图表8中两邦识字率的差异。

在医疗卫生发展方面,喀拉拉邦左翼民主阵线政府同样利用“人民计划运动”来发展医疗卫生事业。根据已有研究,在喀拉拉的农村地区,为提高医疗保健服务而发起的地方组织性行动要远远好于西孟加拉的农村地区(参见图表9)。其中一种战略就是通过潘查亚特的高等机构、贸易联合会以及政党等来提交备忘录和请求[33]。

图表9:喀拉拉、西孟加拉和全国的人均寿命(岁)比较

年份/性别 |

全国 |

喀拉拉邦 |

西孟加拉邦 |

1998-2002 |

男 |

61.6 |

70.8 |

63.3 |

女 |

63.3 |

75.9 |

64.8 |

1999-2003 |

男 |

61.8 |

70.9 |

63.5 |

女 |

63.5 |

76.0 |

65.0 |

2000-04 |

男 |

62.1 |

71.0 |

63.7 |

女 |

63.7 |

76.1 |

65.2 |

2001-05 |

男 |

62.3 |

71.3 |

63.9 |

女 |

63.9 |

76.3 |

65.5 |

2002-06 |

男 |

62.6 |

71.4 |

64.1 |

女 |

64.2 |

76.3 |

65.8 |

数据来源:根据Planning Commission,Data-book Compiled for use ofPlanning Commission, Government of India, 22nd December, 2014, p.214自制。

在社会和谐发展方面,喀拉拉和西孟加拉都重视保护落后种姓和部落民的利益,但喀拉拉政府更注重社会的和谐发展,措施更全面而深入,“在许多方面,作为激进左翼政党的印共(马)在一种正规的民主体制下的统治方式与斯堪的纳维亚的社会民主党相似”[34]。喀拉拉左翼政府的具体措施有三。第一,推行“阶级调和”政策,鼓励用互相协商和谈判的办法来解决劳资争端,为此设立了一个劳资关系委员会,并在全邦推广[35]。如果矛盾无法通过协商获得解决,左翼政府规定,工人农民同雇主的争端由劳动部门和其他负责调解、裁决和公断的部门来处理,而不是由警察来处理,警察负责维护法律和秩序,不得随便干预工人罢工和农民运动。第二,建立了广泛的社会保障网络和较直接的福利制度,包括“较高的最低工资、公共分配粮食、无远弗届的医疗保健制度、以及扫除文盲措施,增加社会成员的识字率”[36]。第三,采取行政措施来保护宗教少数派等弱势群体的利益。在2006-2011年间左翼民主阵线政府每年要花掉100多亿卢比用来补贴低收入家庭,这大大提高了农村居民的生活水平[37]。

在妇女地位方面,两个邦都重视对妇女权益的保护,西孟的特殊之处在于特别支持女性成立和经营自助团体。不过,喀拉拉邦公民社会的发达、经济结构的特殊性等在客观上提高了妇女的地位。喀拉拉由于地处南亚次大陆的西南端,西临阿拉伯海,自古以来与西亚往来密切,大量的喀拉拉男人去海湾国家打工,家庭中以女性为中心的趋势得到了加强,从而提高了女性的责任和地位,所以“喀拉拉邦妇女的地位比印度其它地区妇女的地位高,大规模的国际劳工输出可能也是一个重要原因”[38]。当然,国际劳工输出对喀拉拉邦的婚姻模式和生育率等也具有一定的影响。

总之,喀拉拉和西孟加拉在人文社会发表方面的其他效果,通过图表10消费品分配的基尼系数和图表11贫困线以下的人口对比可以看出。

图表10:喀拉拉、西孟加拉和全国的消费品分配的基尼系数比较

基尼系数 |

全国 |

喀拉拉邦 |

西孟加拉邦 |

1973-74 |

农村 |

0.281 |

0.314 |

0.296 |

城市 |

0.302 |

0.370 |

0.315 |

1977-78 |

农村 |

0.336 |

0.353 |

0.292 |

城市 |

0.345 |

0.356 |

0.317 |

1983 |

农村 |

0.297 |

0.330 |

0.284 |

城市 |

0.325 |

0.371 |

0.328 |

1993-94 |

农村 |

0.282 |

0.288 |

0.251 |

城市 |

0.340 |

0.338 |

0.334 |

1999-2000 |

农村 |

0.260 |

0.270 |

0.224 |

城市 |

0.342 |

0.321 |

0.341 |

2004-05(URP) |

农村 |

0.300 |

0.341 |

0.270 |

城市 |

0.371 |

0.400 |

0.378 |

2004-05(MRP) |

农村 |

0.266 |

0.294 |

0.241 |

城市 |

0.348 |

0.353 |

0.356 |

2009-10(URP) |

农村 |

0.291 |

0.417 |

0.239 |

城市 |

0.382 |

0.498 |

0.384 |

2009-10(MRP) |

农村 |

0.276 |

0.350 |

0.220 |

城市 |

0.371 |

0.400 |

0.384 |

数据来源:根据Planning Commission,Data-book Compiled for use ofPlanning Commission, Government of India, 22nd December, 2014, p.106自制。

图表11:喀拉拉、西孟加拉和全国的贫困线以下人口比例的比较

|

全国 |

喀拉拉邦 |

西孟加拉邦 |

拉达瓦拉(Lakdawala)方法 |

1993-94 |

36.0 |

25.4 |

35.7 |

2004-05 |

27.5 |

15.0 |

24.7 |

坦度尔喀(Tendulkar)方法 |

1993-94 |

45.3 |

31.3 |

39.4 |

2004-05 |

37.2 |

19.7 |

34.3 |

数据来源:根据Planning Commission,Data-book Compiled for use ofPlanning Commission, Government of India, 22nd December, 2014, p.103自制。

综上所述,可以得出结论:同样是左翼力量控制的邦,21世纪前,西孟加拉的经济发展胜于喀拉拉,喀拉拉的人文社会发展胜于西孟加拉。那么,哪一种发展模式更具有生命力和可持续性呢?下面图表12是21世纪以来喀拉拉、西孟加拉与全国的经济增长率的比较。

由图表12可以看出,自2003-2004年度以来,喀拉拉的经济增长率尽管大部分低于全国平均数,但已经连续十年高于西孟加拉,有的年份甚至超过全国平均数。再回过头看看图表8-11中21世纪以来两邦在识字率、人均寿命、消费品分配的基尼系数和贫困线以下人口的比例对比,无一不显示:21世纪以来喀拉拉的人文发展指数仍然远远高于西孟加拉和全国平均数。将经济增长率和人文社会发展指数两相综合,自然的结论就是:喀拉拉的发展势头更猛。这说明,与西方国家发展道路不同,印度喀拉拉邦独创的人性化的“喀拉拉模式”,更具有可持续性和生命力,更值得发展中国家和地区予以学习和借鉴。

(责任编辑:李济时)

作者简介:张淑兰,山东大学当代社会主义研究所研究员,山东大学南亚研究中心主任(济南250100)。

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“当代南亚的左翼思潮与实践”(14JJD710002)。

[1]例如,Manali Desai, “Party Formation, Political Power, and the Capacity for Reform: Comparing Left Parties in Kerala and West Bengal”,Social Forces, Vol. 80, No. 1, 2001, pp. 37-60; [美]杰克·A·戈德斯通主编:《国家、政党与社会运动》,上海世纪出版集团2009年版,第162页。

[2]Manali Desai, “Party Formation, Political Power, and the Capacity for Reform: Comparing Left Parties in Kerala and West Bengal”,Social Forces, Vol. 80, No. 1, 2001, pp. 37-60

[3][美]杰克·A·戈德斯通主编:《国家、政党与社会运动》,上海世纪出版集团2009年版,第162页。

[4][美]杰克·A·戈德斯通主编:《国家、政党与社会运动》(章延杰译),上海世纪出版集团2009年版,第164-165页。

[5][美]杰克·A·戈德斯通主编:《国家、政党与社会运动》(章延杰译),上海世纪出版集团2009年版,第161-162页。

[6]ParthaChatterjee,Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse,Zed Books Ltd, 1986, pp.177-181.

[7]ManaliDesai, “Party Formation, Political Power, and the Capacity for Reform: Comparing Left Parties in Kerala and West Bengal”,Social Forces, Vol. 80, No. 1, 2001, pp. 37-60.

[8]David H. Bayley “India: War and Political Assertion”,Asian Survey, Vol. 12, No. 2, 1972, pp. 87-96.

[9][印]埃里克·艾迪:《印度西孟加拉邦共产党获选背后的文化因素》(杨倩译),载《中国治理评论》2013年第1期。

[10]Paul Wallace, “The Dispersion of Political Power”,Asian Survey, Vol. 8, No. 2, 1968, pp. 87-96.

[11]Paul Wallace,“The Dispersion of Political Power”,Asian Survey, Vol. 8, No. 2, 1968, pp. 87-96

[12]Jyotirindra Das Gupta,“India in 1980: Strong Center, Weak Authority”,Asian Survey, Vol. 21, No. 2, 1981, pp. 147-161.

[13]ZoyaHasan,Parties and Party Politics in India, Oxford University Press, 2008, p.449.

[14]Rajni Kothari, “ India: The Congress System on Trial” ,Asian Survey,Vol. 7, No. 2,1967, pp. 83-96.

[15]ZoyaHasan,Parties and Party Politics in India, Oxford University Press, 2008, p.449.

[16]伊·斯里达兰,阿舒托西·瓦尔希尼,《走向温和的多元主义——论印度的政党》,见拉里·戴蒙德,理查德·冈瑟主编:《政党与民主》(徐琳译),上海人民出版社,第252-253页。

[17]ManaliDesai,“Party Formation, Political Power, and the Capacity for Reform: Comparing Left Parties inKerala and West Bengal”,Social Forces,Vol. 80, No. 1, 2001, pp. 37-60.

[18]ManaliDesai , “Party Formation, Political Power, and the Capacity for Reform: Comparing Left Parties in Kerala and West Bengal”,Social Forces, Vol. 80, No. 1, 2001, pp. 37-60.

[19][美]杰克·A·戈德斯通主编:《国家、政党与社会运动》(章延杰译),上海世纪出版集团2009年版,第164-165页。

[20]AtulKohli,Politics of economic liberalization in India,World Development,No.3, 1989, pp.305-328.

[21]ManaliDesai,“Party Formation, Political Power, and the Capacity for Reform: Comparing Left Parties in Kerala and West Bengal”,Social Forces, Vol. 80, No. 1, 2001, pp. 37-60.

[22]世界知识出版社编:《印度共产党在喀拉拉邦的成就和斗争》,世界知识出版社1960年版,第34页。

[23]苗光新:《印共(马)执政邦的农村发展政策及成效》,载《社会主义研究》2011年第5期。

[24]RekhaDiwakar, “Party Aggregation in India: A State Level Analysis”,Party Politics, Vol. 16. No.4,2010, pp. 477–496.

[25]PradeepChhibber,“Do Party Systems Count? The Number of Parties and Government Performance in the Indian States”,Comparative Political Studies, Vol. 37 No. 2, 2004, pp.152-187.

[26]许建芹:《印度喀拉拉邦医疗保障发展沿革和挑战》,《生产力研究》,2013年第2期。

[27]参见世界知识出版社:《喀拉拉邦—关于印度共产党执政情况的报道》,世界知识出版社1960年版,第97-114页。

[28]参见方谦:《西孟加拉邦的土地改革》,载《南亚研究》,1981年第Z1期;张万杰:《印共(马)地方执政政策评述》,载《当代世界与社会主义》2008年第6期;苗光新:《印共(马)执政邦的农村发展政策及成效》,载《社会主义研究》2011年第5期。

[29]参见方谦:《西孟加拉邦的土地改革》,载《南亚研究》1981年第Z1期。

[30]参见郝晏华:《印共(马)在西孟加拉邦执政十年》,载《外交学院学报》1989年第1期。

[31]参见苗光新:《印共(马)执政邦的农村发展政策及成效》,载《社会主义研究》2011年第5期。

[32]参见世界知识出版社编:《喀拉拉邦—关于印度共产党执政情况的报道》,世界知识出版社1960年版,第32-48页

[33]Moni Nag,“ Political Awareness as a Factor in Accessibility of Health Services: A Case Study of Rural Kerala and West Bengal”,Economic and Political Weekly, Vol. 24, No. 8, 1989, pp. 417-426.

[34]Manali Desai, “The Relative Autonomy of Party Practices: A Counterfactual Analysis of Left Party

Ascendancy in Kerala, India, 1934–1940“,American Journal of Sociology,Vol. 108, No. 3 ,2002, pp. 616-657.

[35]世界知识出版社编:《喀拉拉邦—关于印度共产党执政情况的报道》,世界知识出版社1960年版,第53-60页。

[36]许建芹:《印度喀拉拉邦医疗保障发展沿革和挑战》,载《生产力研究》2013年第2期。

[37]苗光新:《印共(马)执政邦的农村发展政策及成效》,载《社会主义研究》2011年第5期。

[38]段成荣:《国际劳工输出的社会经济影响:印度喀拉拉邦案例分析》,载《人口研究》1997年第2期。